Por qual motivo jogamos?: reflexões de um gamer sobre arte, vida e refúgio

*Este é um texto produzido totalmente com base nas experiências e opiniões do autor.

Minha vida não é ruim. Seria algo extremamente ingrato de minha parte iniciar esse texto reclamando dela. Só o fato de estar aqui me dá a sensação de privilégio e felicidade. Porém, não sou um jogador de futebol, um astronauta ou qualquer outra coisa que toda pessoa sonha durante a infância. Na realidade, acho que a grande maioria das pessoas vive desta forma. E está tudo bem. Seria um tanto estranho todos terem os empregos dos sonhos. Não viveríamos no planeta Terra, no capitalismo, em um mundo tão desigual. Seria a Disneylândia ou, sei lá, o mundo dos sonhos.

Mas a verdade é que o mundo dos sonhos termina às 4, 5, talvez às 6 horas da manhã, quando a maioria da população acorda para trabalhar. Este é o mundo real. Porém, sempre quando dizem a frase clichê “a arte existe porque a vida não basta”, falada por Ferreira Gullar, as pessoas não estão erradas — e é exatamente neste ponto que quero tocar. Mas, como vocês já bem devem ter entendido, sobretudo pelo lugar onde esse texto está sendo escrito, de qual arte estou falando.

Os videogames e o meu lugar no mundo

Sim, os videogames. Daí vem a questão-mote deste texto, sendo uma espécie de resposta que me senti obrigado a dar a mim mesmo ao tentar entender o meu atual lugar no mundo. Tenho 33 anos, estou em vias de concluir um pós-doutorado, tendo o privilégio de ter estudado em universidades de excelência e de ter feito uma das coisas que mais gosto: estudar História e Ciências Sociais. No meio desse caminho, casei, tive um filho maravilhoso e, para muitos, eu deveria estar focado exclusivamente na vida profissional. Não julgo, mas discordo.

Afinal, por qual motivo me veio essa questão de tentar entender o meu lugar no mundo? Muito mais por pressão externa e, se me permitem, pela falta de noção alheia de querer dar pitaco na vida das pessoas. Pois é, sei que muitos e muitas irão se identificar com isso. São 33 anos vividos e sigo completamente apaixonado por minha escolha diária de ser um jogador, um gamer, um nerd, geek, ou o que vocês acharem melhor. Já ouvi fracassado, viciado, nerdola, “larga isso que, assim, você não será um acadêmico bem-sucedido”, etc.

Talvez por isso, me pergunto o que me mantém inteiro em meio a tanta cobrança — e a resposta sempre volta à mesma tela: o videogame.

Afinal, por que jogamos?

“Nossa, mas você fala como se fosse um jogador profissional!” — alguns vão imaginar. E a questão aqui é justamente o contrário. Por qual motivo jogamos? Acredito que muitos tenham diferentes explicações. Algumas possivelmente muito tristes, como histórico de bullying, fobia social ou quaisquer outros problemas que nos façam querer sumir do mundo. No meu caso, confesso que, ao estar diante da tela, seja no computador ou console, eu me transformo. Não no melhor soldado do mundo, ou talvez no jogador de hóquei mais incrível e bruto, mas naquilo que o momento pede.

Sim, uma das grandes questões de tentar, religiosamente, ter meu tempo de tela jogando as coisas que gosto, seja para escrever análises, dicas ou simplesmente para tentar esquecer um dia difícil, é poder fugir um pouco da realidade. É mais do que uma simples fuga; é um refúgio, a depender do que jogo. Em poucos cliques ou apertos de botões, me transporto para outro mundo: o mundo em que quero estar.

Colocar o fone ou aumentar o som das potentes caixas que vibram a mesa, como se ela tivesse 10 DualSenses colados e, por alguns instantes, desviar a cabeça de preocupações cotidianas, notícias ruins, pessoas ruins (dependendo do contexto, já que jogar online é quase ir para uma guerra) e tudo o que possa desfazer um sorriso. Acredito que esta seja uma sensação compartilhada por muitos e, provavelmente, o motivo que nos une em torno de eventos, partidas online, fóruns e outros tantos ambientes.

Ser vários em um

Pronto. O cenário está feito. Em um momento sou Sam Porter Bridges, conectando pessoas e lutando contra o mal; no outro, um jogador do Edmonton Oilers na NHL, maior campeonato de hóquei no gelo do mundo, um esporte que sequer existe no Brasil; depois, um sniper ou um engenheiro em campos de batalha que podem ir de 1919 a 2042, ou até mais adiante; e por aí vai. Ser um jogador é, praticamente, ser vários personagens em um, e é também por isso que jogamos.

Quando Ferreira Gullar, um artista em sua plenitude, menciona a frase utilizada mais acima, ela faz todo o sentido do universo. Afinal, seria tolice desconsiderar os jogos eletrônicos como verdadeiras obras de arte. Temos, em muitos casos, milhares de artistas visuais, sonoros, modeladores, roteiristas e dubladores trabalhando juntos. Ou, em casos mais ousados, uma única pessoa pode fazer quase tudo sozinha, dependendo do que se quer. Independente do número de mãos e cabeças pensantes, a arte está sendo feita e, particularmente, ninguém melhor para incorporar isso do que Hideo Kojima. Mas este assunto fica para outra hora.

Aprendizado, liberdade e cultura

Diante desta profusão de sentimentos e sensações surgidos logo após assistir à minissérie It’s in the Game: Madden NFL, que trata sobre a franquia de jogos esportivos mais longeva da história dos videogames, percebi que, de fato, os videogames, além de serem um refúgio, são também uma constante ferramenta de aprendizado, algo que John Madden demonstrava acreditar. E ele realmente estava certo, pois muitos atletas, hoje profissionais na NFL, relatam ter aprendido ali, na frente do videogame, o que era o futebol americano.

Confira a review de EA SPORTS MADDEN NFL 26!

Porém, o mais incrível em meio a tudo isso não é o fato de que Madden NFL formou atletas, mas que qualquer um de nós pode se arriscar a, pelo menos por uma noite, ser um quarterback sem problema algum, sendo esta a grande beleza dos jogos eletrônicos: podermos escolher, pelo menos por um momento, quem nós realmente gostaríamos de ser, se a vida nos desse uma oportunidade. Ou seja, o mundo dos sonhos está ali, bem diante da gente, e sem precisar dormir. E é por isso também que jogamos.

Por último, mas não menos importante, posso também lembrar que os videogames têm o incrível poder de agregar pessoas, seja em modos online ou nos sofás, como fazíamos costumeiramente antes dessa tecnologia globalizante chegar. Através dos jogos, milhões de pessoas tiveram o período da pandemia da COVID-19 suavizado, sendo o contato com o outro, majoritariamente por voz em partidas de Warzone ou times do finado FIFA, atual EA FC, o único meio possível naquela terrível circunstância.

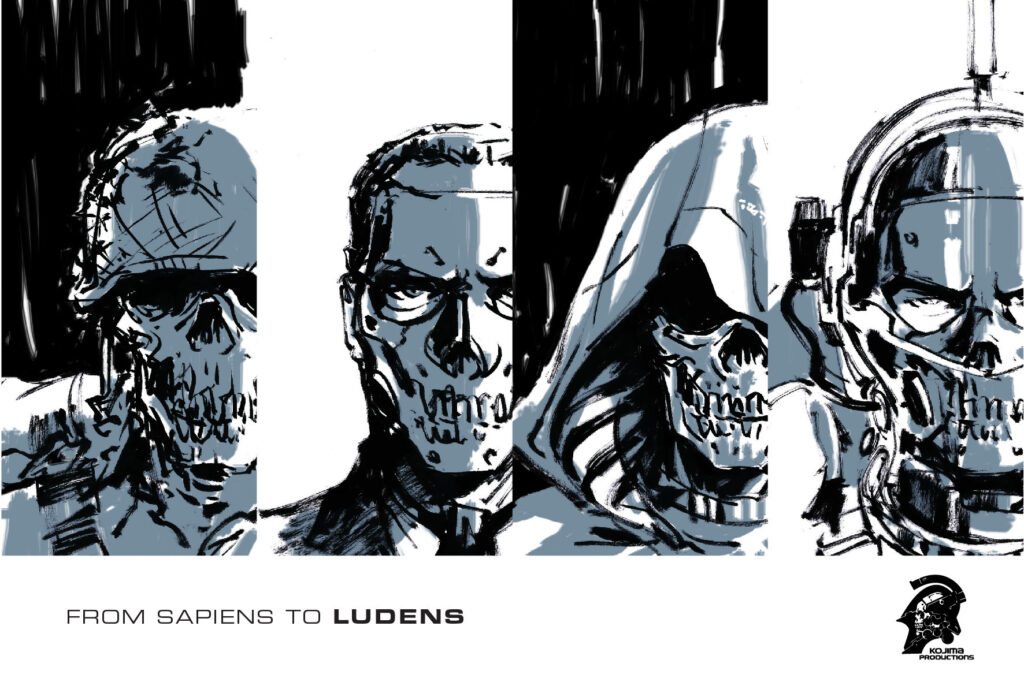

O homo ludens: de Roger Cailois e Johan Huizinga a Hideo Kojima

Mas enfim, talvez seja exatamente aqui que Johan Huizinga nos ajude a compreender melhor o que há de humano em tudo isso. Em Homo Ludens (1938), o autor argumenta que o jogo é um dos pilares da cultura, anterior até mesmo à civilização. Jogar é um ato livre, criador de sentido e, acima de tudo, um espaço simbólico onde experimentamos o que não podemos ser no cotidiano.

Já Roger Caillois, em Os jogos e os homens (1958), amplia bastante essa reflexão ao dizer que o jogo é uma forma de expressão da liberdade, um campo onde a imaginação e a regra coexistem. O que, de certa forma, define perfeitamente o que é ser um gamer: alguém que habita o limiar entre o real e o possível. Mais ainda, define o que é ser um cidadão em uma sociedade.

Hideo Kojima (me perdoem, não consegui ficar sem falar dele), genial em sua forma de pensar o próprio ato de jogar, levou essa concepção a outro patamar. Em Death Stranding, ele transforma Huizinga em metáfora viva: o jogador como o Homo Ludens contemporâneo, aquele que joga não somente para vencer, mas para criar, reconstruir e o mais importante: conectar.

Quase como um profeta, parecendo ter previsto que, um ano depois, todos estaríamos trancados, ele fez Death Stranding (2019), nos apresentando o que estava por vir: um mundo onde todos estavam isolados. Com isso, Kojima faz do jogo um gesto poético de resistência, sendo uma ponte entre solidões, onde se conectar é preciso. Assim, parece que, para ele, jogar é reafirmar a humanidade num tempo em que o humano parece se perder em meio a vaidades e as garras do capitalismo, sendo esta talvez a mais bela tradução moderna daquilo que Huizinga intuiu quase um século atrás.

Confira a review de Death Stranding 2: On the Beach!

Quando jogo, portanto, não estou somente escapando do mundo. Estou dialogando com ele por outras vias. Como diria Ana Carolina: “E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais“. Em cada narrativa, aprendo algo sobre mim e sobre o outro; em cada desafio, experimento o valor da persistência, da estratégia, da empatia. E, de certo modo, reencontro a infância que o relógio e as obrigações insistem em afastar. Aliás, infeliz é aquele que sufoca sua criança interior.

Jogamos porque sonhamos

Se o mundo dos sonhos termina quando o despertador toca, os videogames me lembram que ainda é possível sonhar acordado e, talvez seja exatamente isso o que nos mantém humanos. Jogar, afinal, é um modo de resistir à dureza de um mundo cada vez mais cruel, de insistir na beleza da criação e de afirmar, todos os dias, que a vida, mesmo difícil, ainda pode ser salva ou, ao menos, encontrar um respiro, pela arte.

Porque, no fundo, jogar vai muito mais além do que a ideia de somente apertar botões: é se reconectar com aquilo que a rotina, o mundo e algumas pessoas mal intencionadas em suas palavras tentam apagar de nós. É redescobrir a leveza, o riso, o espanto, cores, sons e outros tantos detalhes de tantos mundos possíveis. É lembrar que, entre o caos e o silêncio, ainda existe espaço para imaginar. E enquanto houver quem jogue, haverá quem sonhe: acordado, persistente e humano. Demasiadamente humano…

E você? Por qual motivo joga?